聚焦两会|| 破产法治“好声音”⑥:建议打通股权变更登记办理障碍

2023-02-28 09:28:28

“打通股权变更登记办理障碍,助力困境企业涅槃重生”——王春生

王春生表示,重整实践中,债务人企业往往通过原股东让渡全部或部分股权的方式引入战略投资人,或者通过“债转股”等方式清偿债务,寻求纾困,两种情形均涉及出资人权益调整事项。但他也关注到,无法依据人民法院批准重整计划的裁定书及协助执行通知书直接注销质押、解除冻结、变更登记,已成为掣肘成都市重整效率与效果的痛点,直接影响重整制度价值的发挥。

对此,他建议由人民法院和市场监督管理部门联合出台意见并完善配套政策,充分保障重整计划涉及的出资人权益调整事项得以顺利执行,打通股权变更登记办理障碍。

★

附建议全文

关于打通股权变更登记办理障碍,

助力困境企业涅槃重生的建议

一、问题的提出

重整实践中,债务人企业往往通过原股东让渡全部或部分股权的方式引入战略投资人,或者通过“债转股”等方式清偿债务,寻求纾困,两种情形均涉及出资人权益调整事项。但因原股东所持债务人企业的股权存在质押、冻结等权利负担,在质权人、保全措施申请人拒不配合的情况下,重整计划执行人无法直接依据人民法院批准重整计划的裁定书注销质押登记或解除股权冻结,股权无法变更登记至投资人名下,导致重整计划执行受阻。无独有偶,基于对股权无法变更登记的担忧,战略投资人的投资决策往往受到重大影响,或决定不参与重整投资,或压缩投资对价(以额外解决质权人的诉求),招募投资人失败或重整失败的风险大大增加。

无法依据人民法院批准重整计划的裁定书及协助执行通知书直接注销质押、解除冻结、变更登记,已成为掣肘我市重整效率与效果的痛点,直接影响重整制度价值的发挥。如因此重整转清算,前期多方付出所取得的共同成果将付诸东流,破产成本激增,同时,与破产企业相关的一系列社会、经济、民生问题将无法妥善解决。

因此,打通股权变更登记办理障碍,已成为当务之急。

二、建议解决方案

建议由人民法院和市场监督管理部门联合出台意见并完善配套政策,充分保障重整计划涉及的出资人权益调整事项得以顺利执行,打通股权变更登记办理障碍。具体而言,管理人或重整计划执行人可申请人民法院出具协助执行通知书,并持批准重整计划的民事裁定书、协助执行通知书等法律文书向市场监督管理部门申请办理股权变更登记,无需取得质权人、保全措施申请人的同意,亦无需原采取保全措施的人民法院出具解除保全措施的法律文书,市场监督管理部门即应予以办理。

三、建议的理由

(一)从合法性判断

第一,对重整企业股权注销质押登记或解除保全措施,应当根据重整计划的规定。在获得人民法院裁定批准后,重整计划即具备生效法律文书之性质,其中具有可执行性且强制执行不违反相关法律规定的事项,由国家强制力保障实施。

第二,《中华人民共和国企业破产法》第四条规定:“破产案件审理程序,本法没有规定的,适用民事诉讼法的有关规定。”《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十一条规定:“在执行中,需要办理有关财产权证照转移手续的,人民法院可以向有关单位发出协助执行通知书,有关单位必须办理。”破产程序系概括执行程序,重整计划的执行适用以上法律规定具有合法性基础。因股权存在质押或冻结导致相关主体无法自行办理变更登记时,人民法院有权向市场监督管理部门发出协助执行通知书,相关部门应当办理。

第三,股权变更登记不损害保全措施申请人的合法权益。在重整企业资不抵债的情况下,原出资人无剩余财产可供分配,出资人权益调整不会实际损害保全措施申请人的权益,继续对股权采取保全措施已无实际意义。如因股权无法变更登记导致企业破产清算并注销,该等股权也将灭失。

(二)从合理性判断

第一,出资人权益调整在重整程序中具有独一无二的重要地位。股权变更登记完成,意味着企业经营管理的主导权、决策权和未来收益权在法律意义上发生转移,因此被视为重整计划执行的重要节点。采取股权投资方式参与重整的投资人,在获得股权后方按照约定向企业“输血”;接受“债转股”方式参与重整的债权人,在股权变更登记完成后才吃下一粒“定心丸”。在重整计划执行阶段,股权变更登记牵一发而动全身。一旦因外部因素受阻,又无法向人民法院及相关政府部门寻求有力支持,将直接导致重整计划半途夭折,重整目的无法实现。

第二,阻碍重整企业股权变更登记的因素与重整程序涉及的利益体量不相匹配。重整是一种极其复杂、牵涉广泛的特别法律程序,涉及利益主体众多、利益体量巨大。为推进一家困境企业涅槃重生,往往需要各级党委政府、人民法院、管理人、债权人、投资人等主体在数以年计的付出、谈判、妥协和煎熬中苦苦寻找某个细小而脆弱的利益交汇点。然而,阻碍重整企业股权变更登记的因素与重整程序涉及的利益体量往往相差甚远。以成都市某房地产开发公司重整案为例,在重整计划对近30亿元债权作出妥善安排并得到2000余户债权人认可和人民法院批准后,却因其中一位出资人所负总金额仅200余万元的债务而导致其股权被冻结无法变更登记至投资人名下,拖累整个程序裹足不前。如果该问题始终无法解决,企业不得不转入破产清算程序,重整成果付诸东流,由此产生的巨大成本仍将由全体债权人“买单”,本能得到圆满解决的历史遗留问题又将成为地方政府挥之不去的困扰。

第三,自《中华人民共和国企业破产法》出台以来,各地政府、人民法院和从业人员摸着石头过河,为制度规范化、法治化做出了不朽的贡献。成都市作为区域政治、经济、法治中心城市,有责任开全省乃至西部之先河,打通重整程序高效推进过程中的阻碍,正面回应重整计划执行过程中的系统性难题,显著提高困境企业重整效率,为破产重整制度适用规范的进一步清晰明确贡献“成都智慧”,在“稳经济、促发展”的宏观大局中起到积极的示范性效应。

(三)省内外先例

四川省内,自贡市在解决注销质押登记问题上已经作出了有益尝试。2020年7月28日,自贡市中级人民法院、国家税务总局自贡市税务局、自贡市市场监督管理局等单位联合发布《关于建立自贡市破产审判“1+N”协调联动机制的实施意见》,其中,在“破产企业注销问题”部分规定:“经人民法院裁定宣告破产或重整的企业,若其股东拥有的公司股权存在质押,无需质权人签字盖章,由管理人持人民法院破产案件相关裁判文书,向企业登记机关申请注销质押登记。”

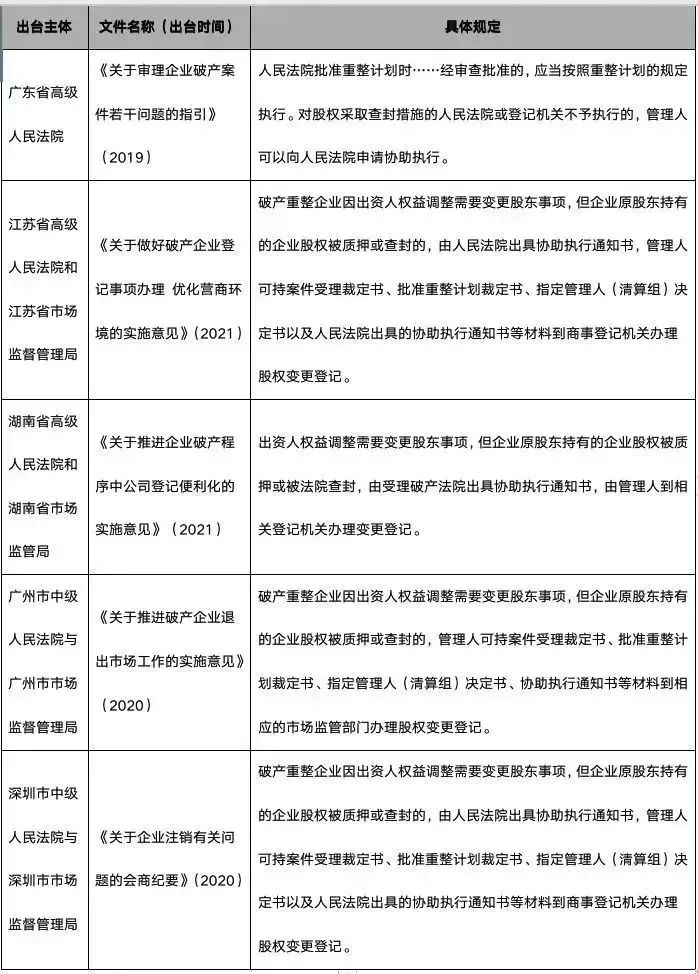

放眼全国,多地人民法院及政府部门支持对重整企业股权上的质押予以及时注销或者保全措施予以及时解除。最高人民法院于2011年对上市公司重整涉及的股权冻结问题明确:“公司因严重资不抵债而进入破产重整程序,如不能实施重整,股东持有的公司股权将失去经济价值和变更可能,继续保全相关股权没有实际意义,为保证公司重整程序的顺利进行,维护破产案件各方的合法权益,应立即解除保全措施。”广东、江苏、湖南等省高级人民法院,广州、深圳等市中级人民法院先后出台规定,明确人民法院可以协助执行方式变更冻结股权登记,具体规定如下:

综上,着力解决重整企业股权变更登记的各类障碍已经成为省内外多地人民法院和政府部门的共识,建议成都市集众家之长,制定符合本地实际的实施意见,为成都市困境企业重整、重生创造更加良好的政策和市场环境。

四、落实措施

第一,由成都市中级人民法院会同成都市市场监督管理局出台意见,明确破产重整企业的股权存在保全措施或质押登记的,可以由破产案件受理法院依据重整计划出具协助执行通知书,市场监督管理部门应据此办理注销质押登记、解除股权冻结和股权变更登记手续。

第二,制定关于破产管理人申请人民法院出具协助执行通知书的前提条件及办理股权变更登记手续的规范性文件,通过对所列举条件的逐项审查,控制人民法院和市场监督管理部门的履职风险,避免保全措施申请人及质权人对重整计划执行的过度干扰,降低其对承办法官等直接经办人员的负面评价。

第三,搭建信息共享平台,强化人民法院之间的信息互通互换,破产案件受理法院应在解除保全措施或注销质押登记后,及时将相关情况告知保全措施申请人、质权人和原采取保全措施的人民法院,协同推进重整事务。